<< Articles

ポーズの定理: 1-1『ポーズの定理』

本記事は書籍『描きたいものを理論でつかむ ポーズの定理』の抜粋記事です。

漫画家の篠房六郎先生が、研究をかさねた美しいポーズの定理について、基本理論を説明するプロローグとチャプター1をご提供いただきました。

今回はチャプター1のセクション1の内容を紹介していきます。

ポーズの定理

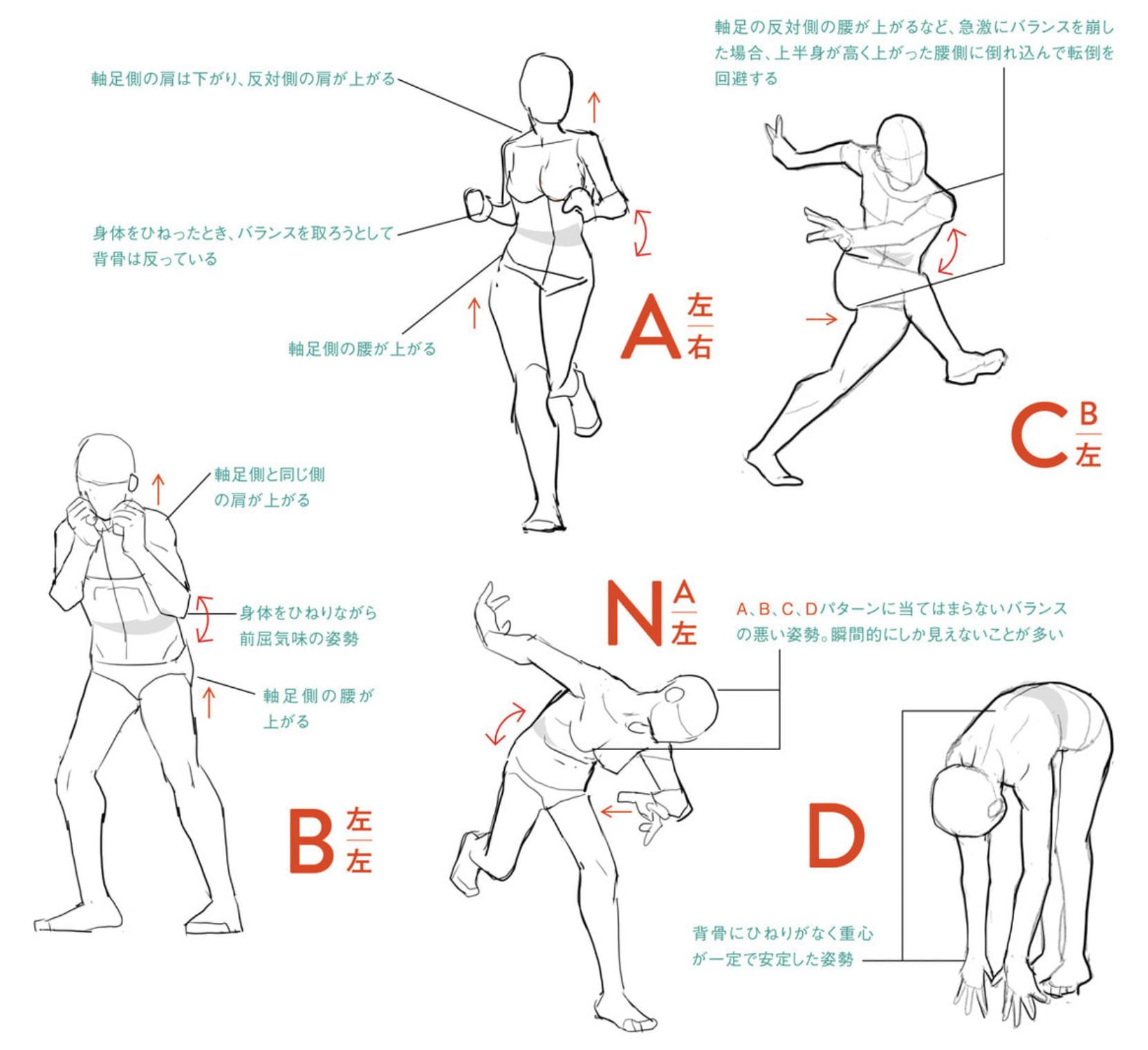

立ち直り反応でできるA,B,Cパターンのポーズそれぞれについて深堀りしていきます。実例を見つつ、自分で動きを実践しながら定理を会得していきましょう。

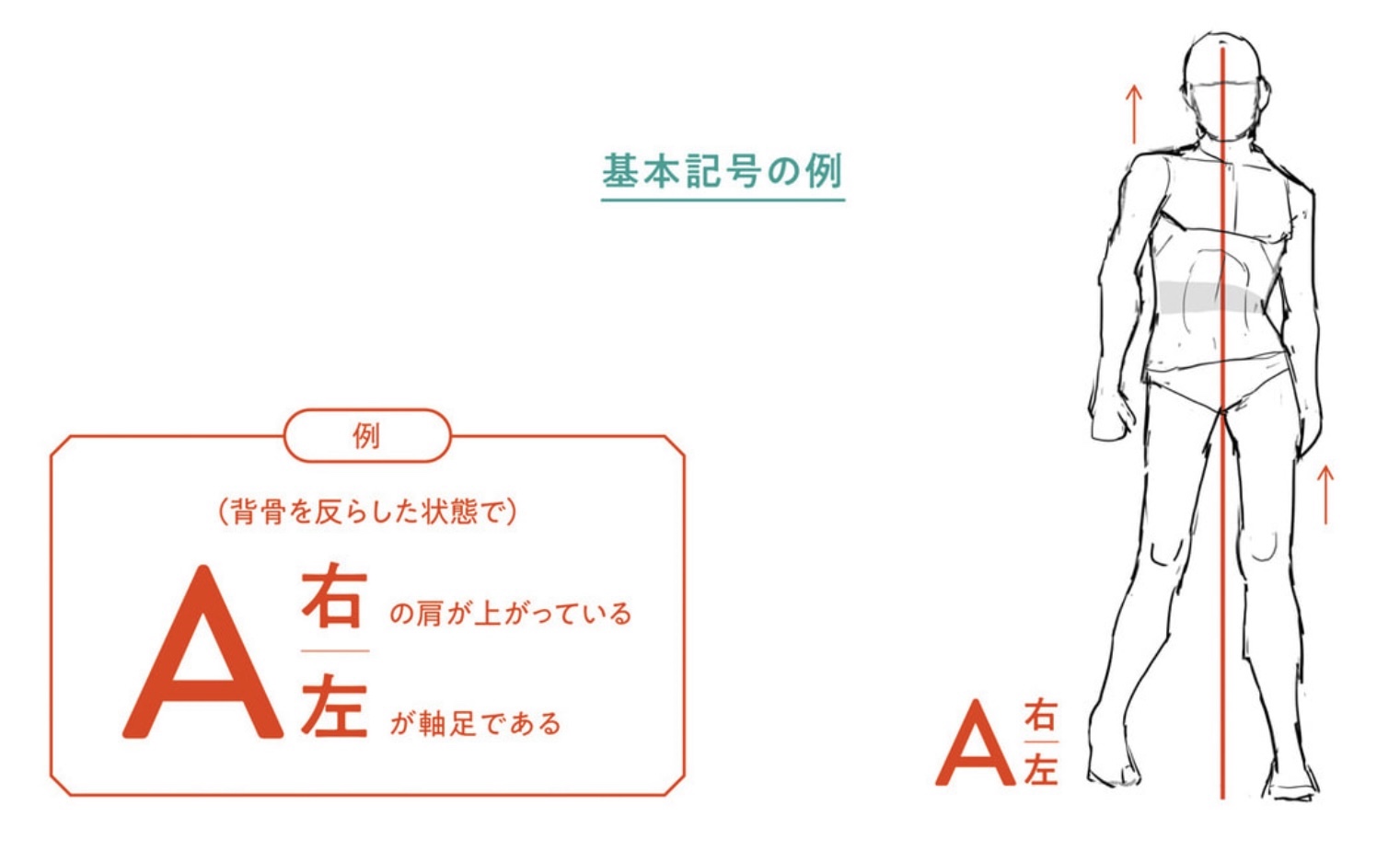

ポーズを表す基本記号

これから使ってゆく基本記号をわかりやすくまとめました。

人体が生理的な反射、反応によってどんな姿勢になるのかを表すとともに、その瞬間にどこに体重がかかっているのか一目で分かるような役割も担っています。

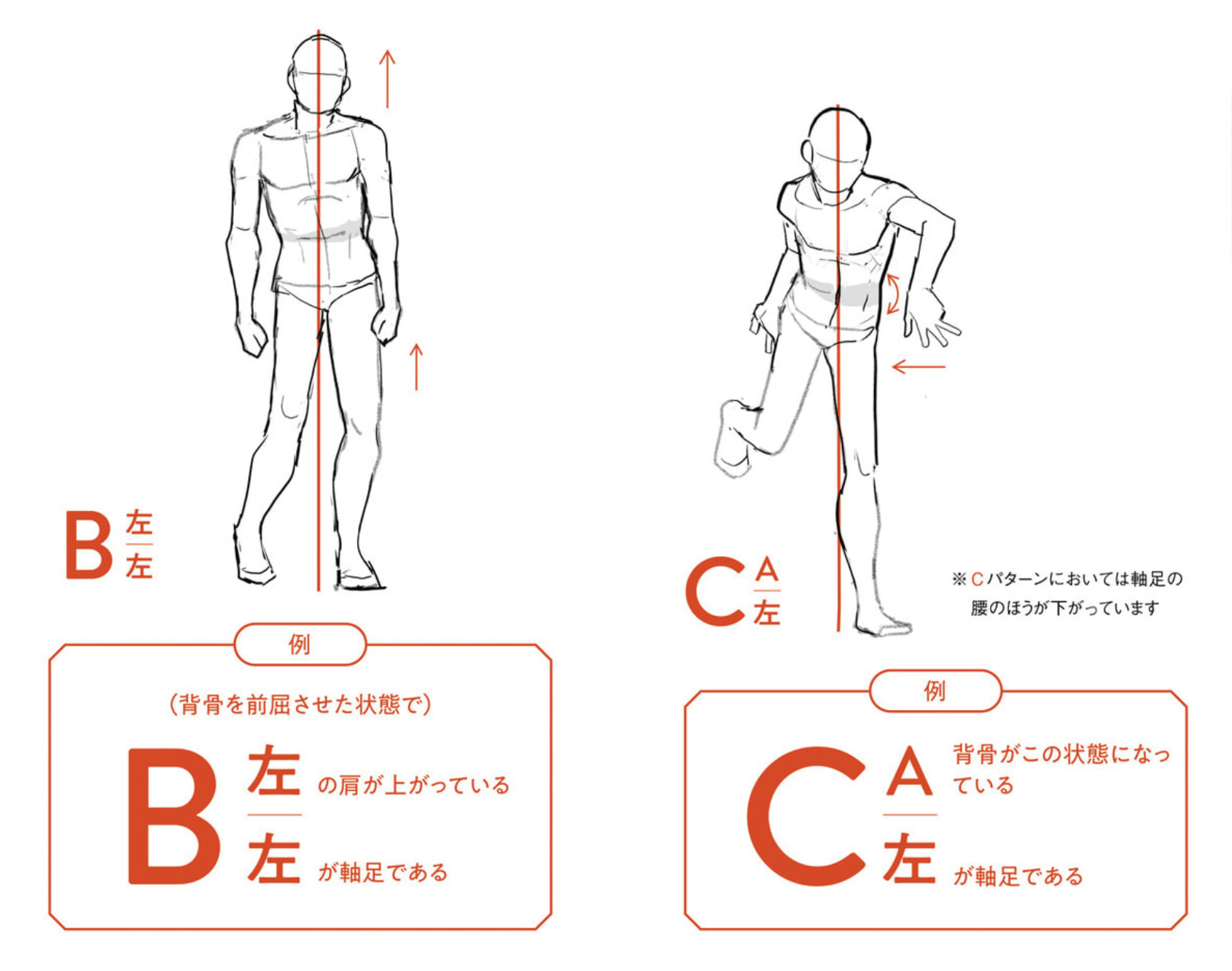

基本記号の分け方

1. 足を接地させたまま体をひねった状態で、バランスが安定する姿勢は基本的に3パターンに分類される(A、B、Cパターン)

2. 足が接地したまま、身体をひねらず前後左右に曲げたときの姿勢をDパターンとする

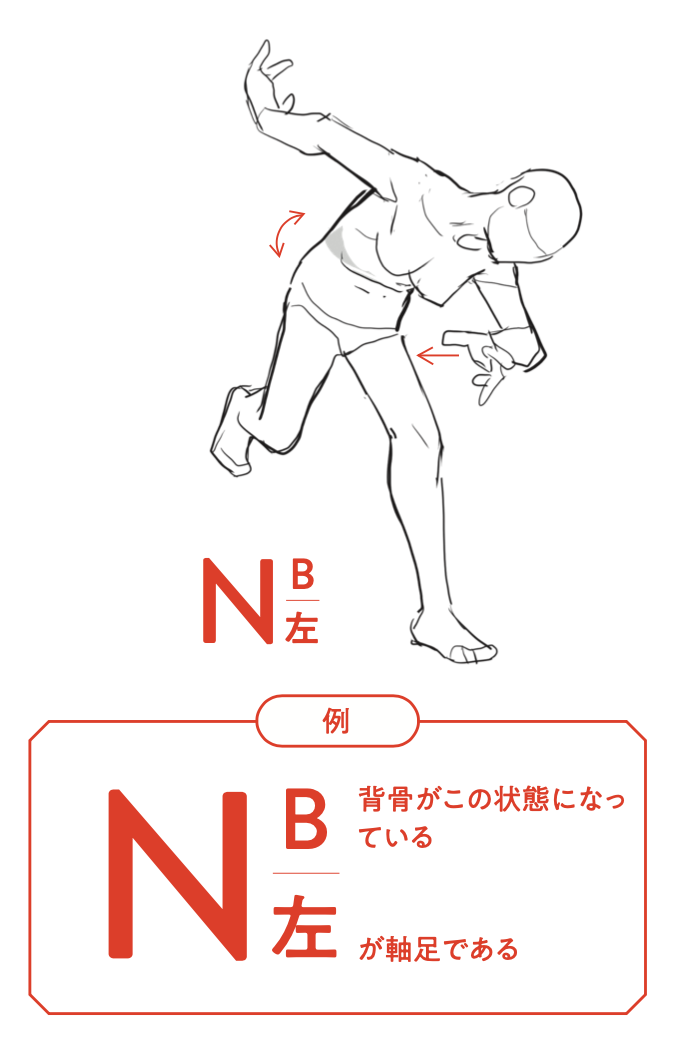

3. A、B、C、Dパターンに含まれない、それ以外のバランスの悪い姿勢を型無し(Nパターン)とする

4. アルファベットの記号は、A、B、C、D、Nのどの姿勢であるかを示し、アルファベットの横の小文字はA、Bパターンでは上段が左右でどちらの肩が上がっているか、下段がどちらが軸足かを示す。C、Nパターンでは上段が背骨がどのような状態にあるか(A:ひねって反る、B:ひねって前屈、D:ひねりなし)、下段がどちらが軸足かを示す

5. 矢印の記号は、A、Bパターンで肩の近くにある場合「どちらの肩が上がっているか」、腰の近くにある場合「どちらが軸足か」「どちらの腰が上がっているか」を示す。C、Nパターンの場合、腰の近くの矢印は「どちらが軸足か」を示すが、C、Nパターンの場合軸足側の腰が上がっていない(Nパターンの場合上がっていることもある)ので区別のために矢印は横を向いている。また、脇腹の近くにある曲がった矢印の記号はどちらに身体が「く」の字に曲がっているかを示している

基本記号のまとめ

パターンによるバランスの安定性

ポーズを取ったときのバランスは以下の順番で安定します。Dパターンが最も安定し、Nパターンが最も不安定になるのは分かりやすいと思います。

また、片足にかかる安定性は以下の順番になります。バランスの安定性と大体比例しているのが、片足への負荷です。バランスが悪くなるほど片足への負荷が増すというのも感覚的にわかりやすいのではないでしょうか。

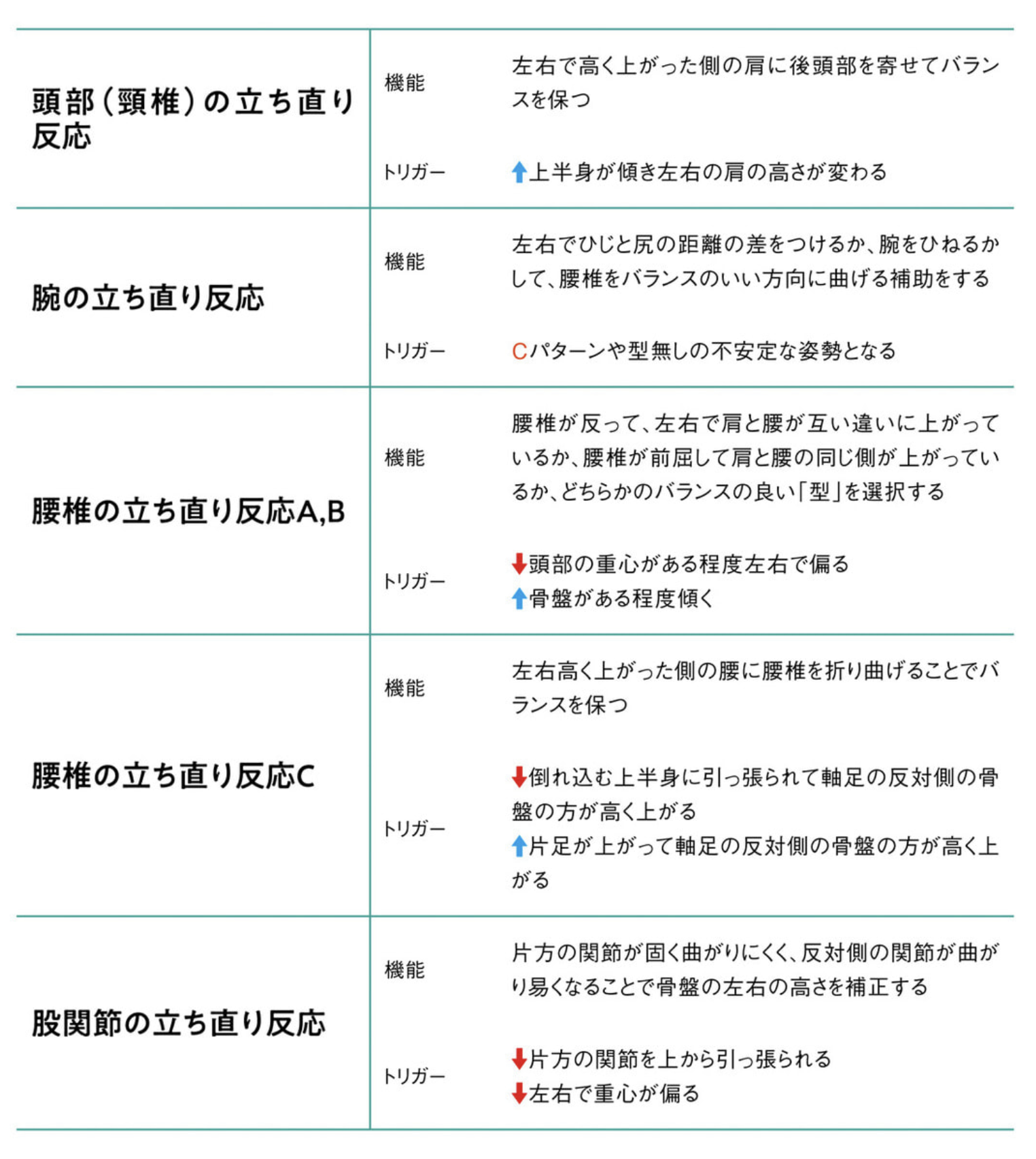

立ち直り反応の機能とトリガー一覧

人体各部の立ち直り反応が起こす機能と、それぞれが反応を起こす条件、トリガーの一覧です。↓は上の部位が傾いて引き起こされたトリガー、↑は下の部位が傾いて引き起こされたトリガーを指します。頭部は一番上なので↓が無く、股関節は一番下なので↑がありません。頭部(頸椎)、腰椎、股関節は体軸付近で連なっているので、順番に傾いて行きますが、腕は独立して自由に稼働するので↓↑のマークは付けていません。

全ての立ち直り反応を共通して引き起こすトリガーは、強い衝撃を受けることです。また、全ての立ち直り反応は頭、腕、足などの身体の末端を急に大きく動かすことで、キャンセルすることが可能となります。

※なお、本文中に登場する『逆』マークや、脇腹の色の意味はCHAPTER6「水平回転」のページを参照してください