<< Articles

ポーズの定理: 1-8『ポーズの定理』

本記事は書籍『描きたいものを理論でつかむ ポーズの定理』の抜粋記事です。

漫画家の篠房六郎先生が、研究をかさねた美しいポーズの定理について、基本理論を説明するプロローグとチャプター1をご提供いただきました。

今回はチャプター1のセクション8の内容を紹介していきます。

空中でのポーズ

空中姿勢を表す小文字記号

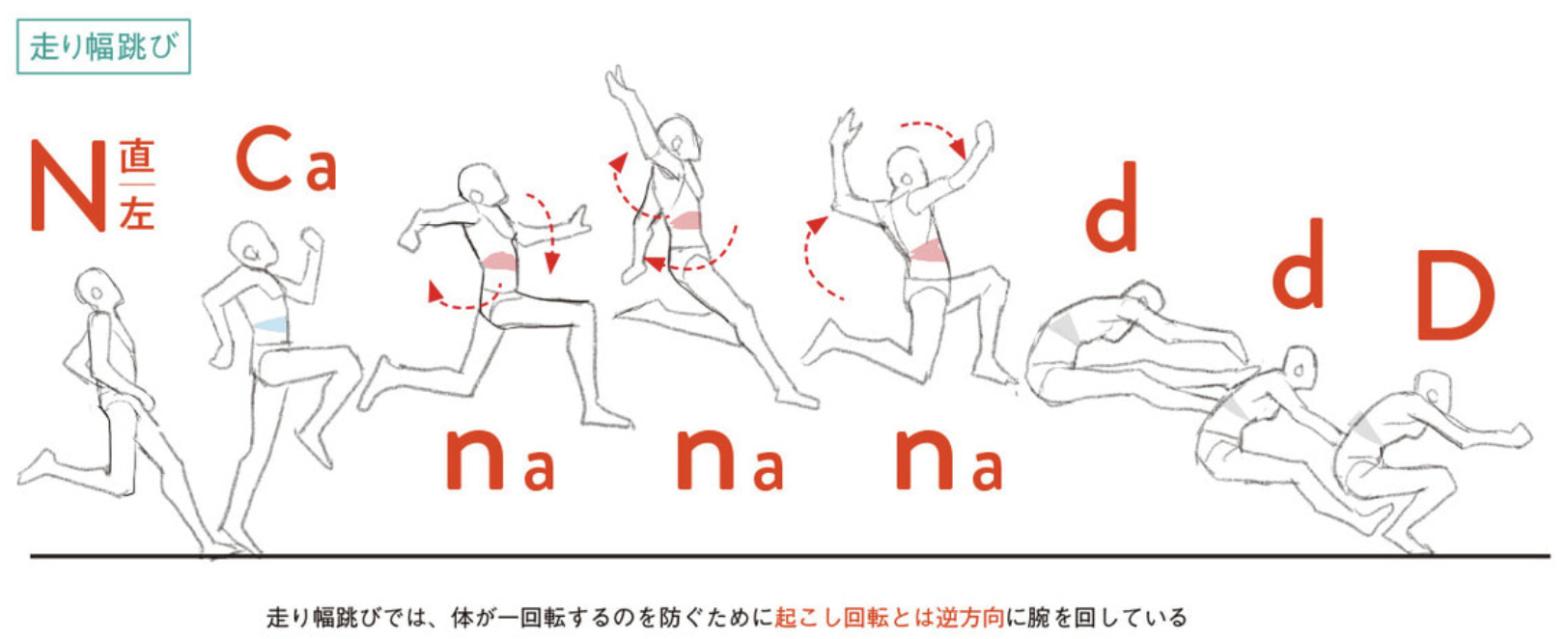

ジャンプをしたときの空中姿勢は小文字アルファベットで表記します。

空中でCの立ち直り反応が起こっていることを示す記号。空中では軸足が存在しないので、軸足表記はありません。

空中でCの立ち直り反応が起こらず、バランスを崩していることを示す記号。同じく軸足表記はありません。

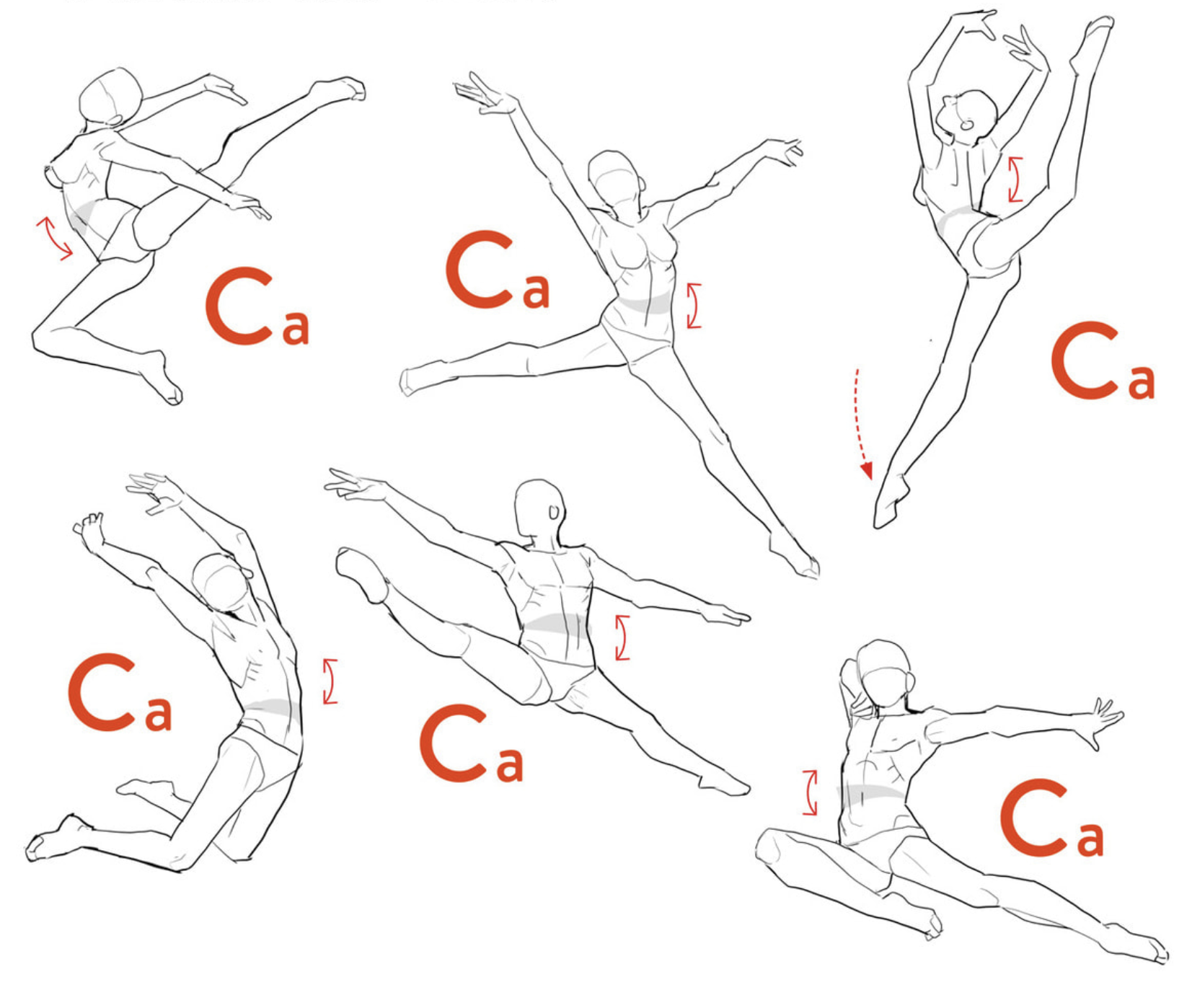

空中でCパターンのポーズ(腰が高い側へ上半身を倒し込む)を取るとバランスが安定し、滞空時間が長くなる

Caは背を反らしながら高い側の腰に上半身を傾けた空中姿勢になります。バレエのアレグロシーンで多く見かけるポーズです。

腕も大きく稼働して腰椎を曲げる姿勢の補助をしているので、この見覚えのあるポーズとなり、長い滞空時間で美しい姿勢を保つことができます。

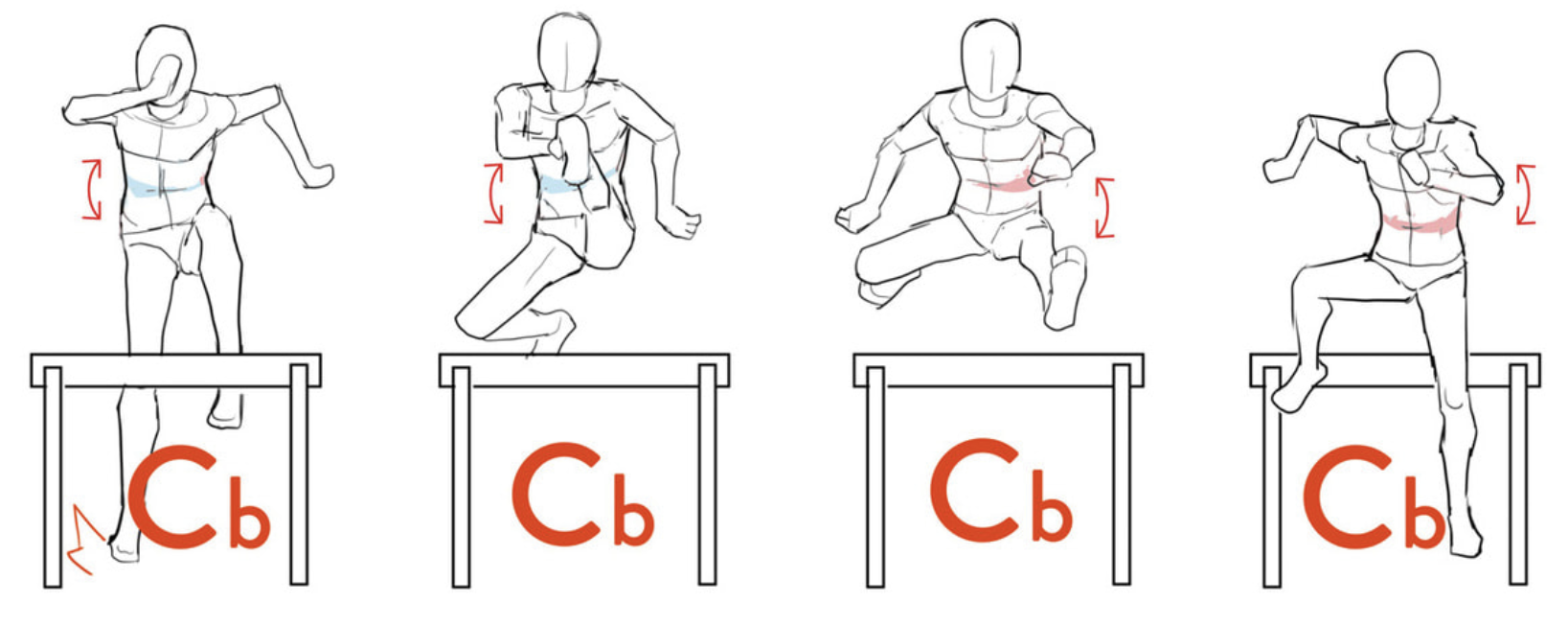

Cbは背を前屈させながら高い側の腰に上半身を傾けた空中姿勢で、ハードル走などで見られます。

空中で背を曲げる方向が左右で入れ替わっても、しっかりCbの状態を維持しようとしているのが分かります。

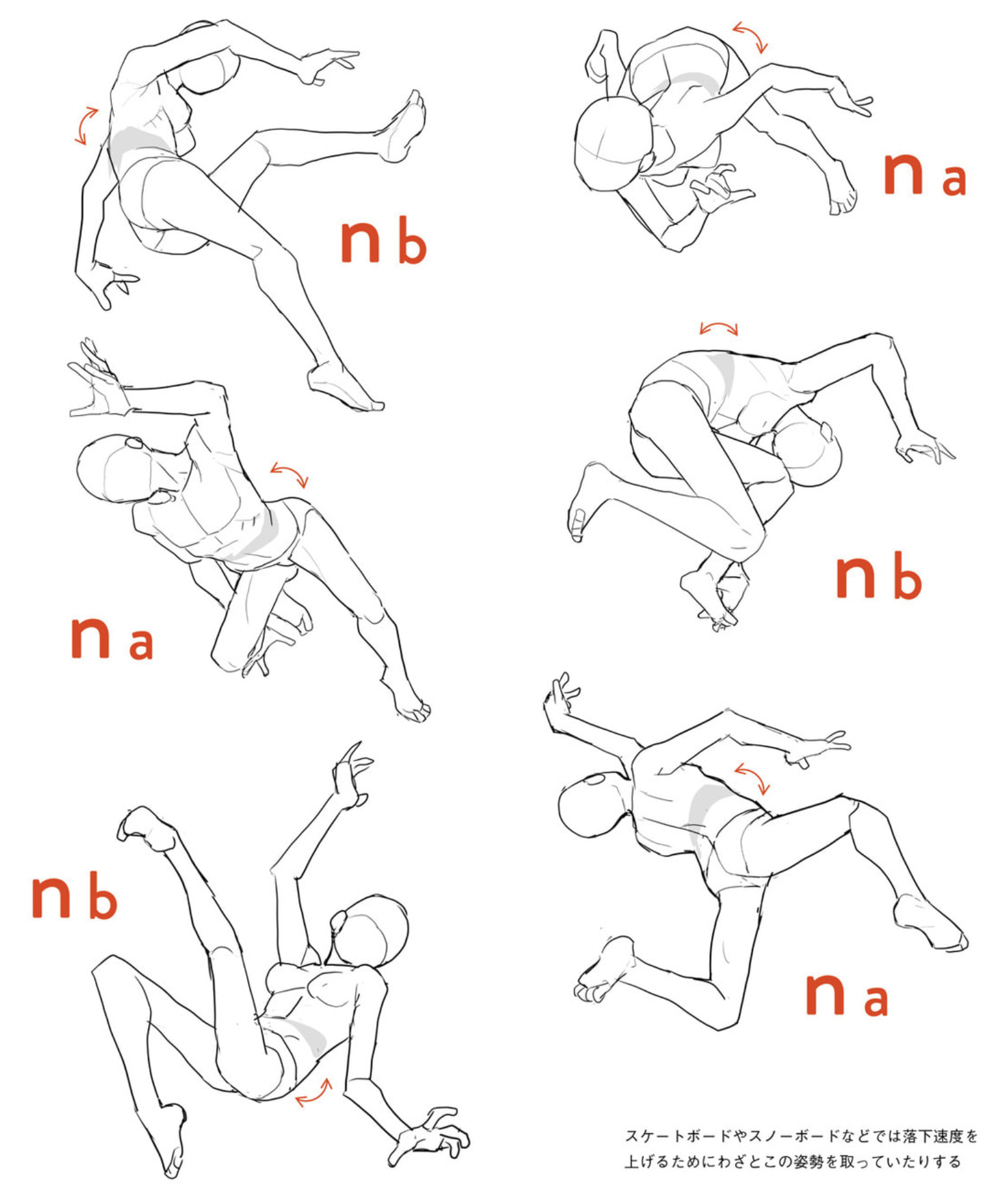

空中でNパターン(腰が低い方へ上半身を倒し込む)のポーズを取るとバランスが悪くなり落下速度が上がる

実際に色んな写真や動画分析してみると、ジャンプで上昇しているときにはCaパターンが多く見られ、落下しているときにはnaパターンが多く見られたのでこの結論になりました。

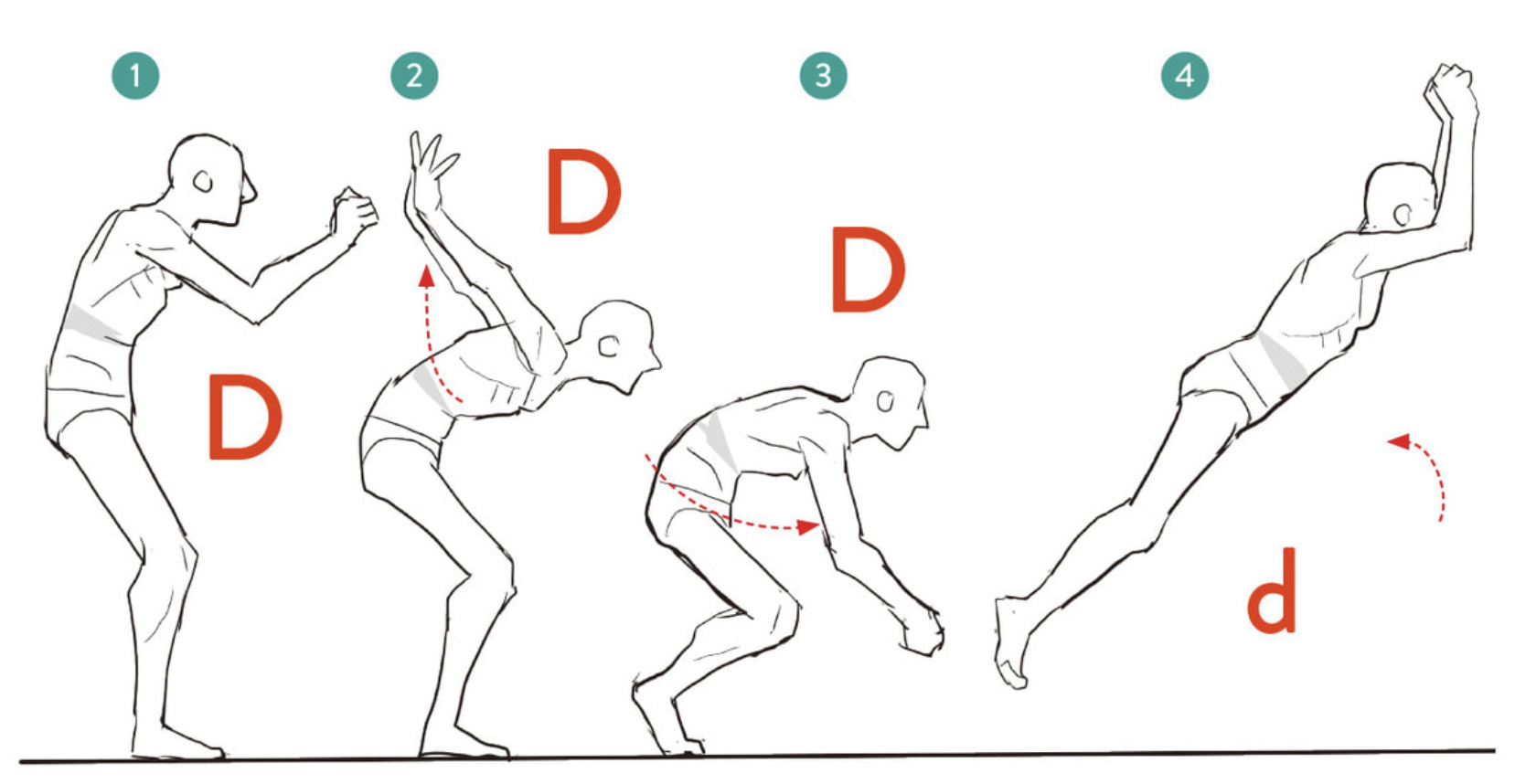

静止状態から両足でジャンプするとき、踏み切るタイミングは背骨が曲がった状態から伸ばした瞬間である

左右で重心が偏ったA、B、C、Nパターンの姿勢のまま、片足でするときのジャンプと違って、静止状態から両足で踏み切るジャンプをするときは、なるべく両足に均等に体重を乗せ、体軸にひねりなく、背骨の背骨屈伸→伸展の力のみを使って飛ぶようにしています。

下半身の全ての関節はバネとしての役割を果たし、両腕の振り上げには、腰椎が反るよう強く稼働させる機能があります。

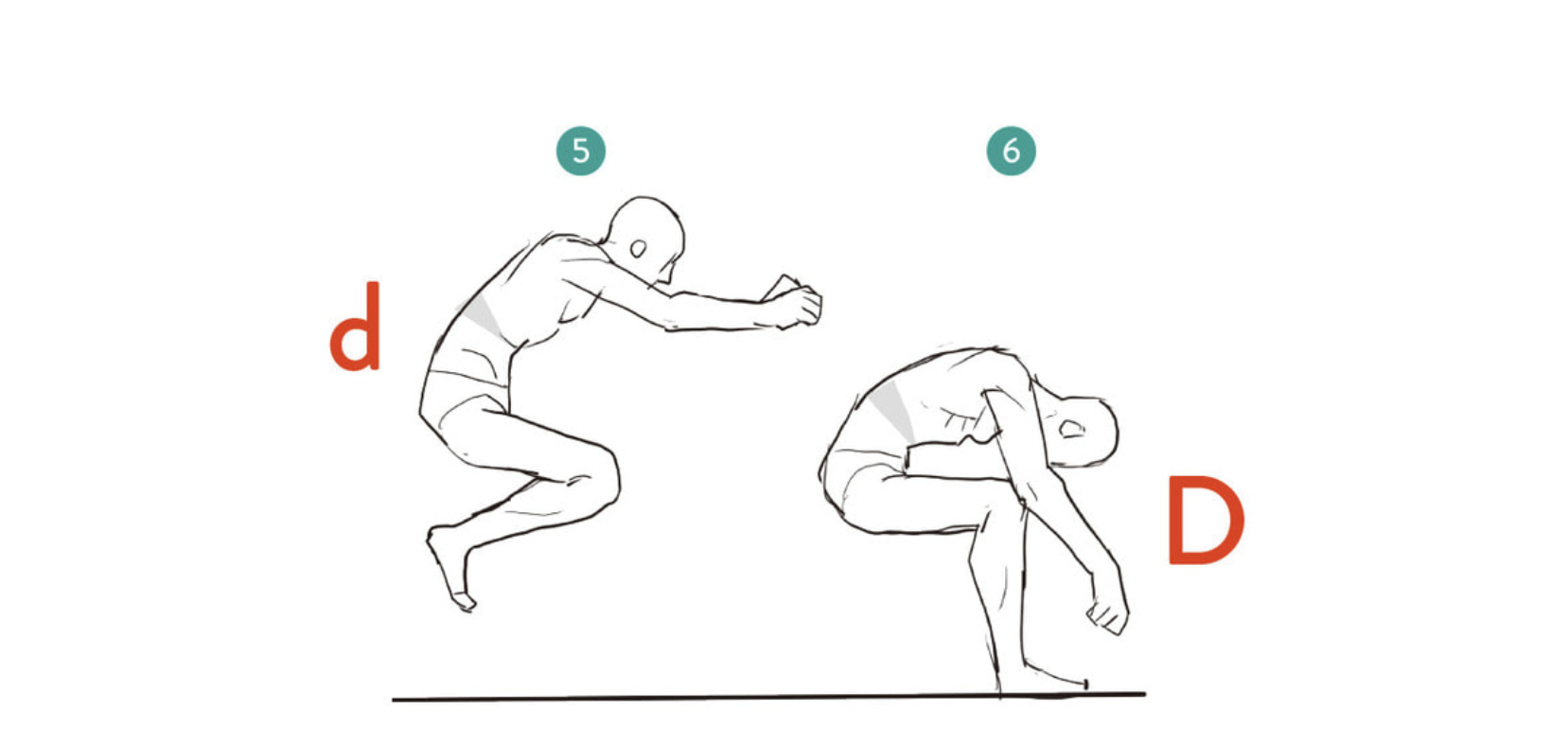

静止状態から片足でジャンプする場合、CパターンやNパターンのように軸足に体重を乗せて負荷をかければかけるほど軸足がバネの役割を果たし跳びはねる力は増す

ジャンプをする技では、上半身の動きは必ず下半身に先行する

静止状態から片足でジャンプする場合、踏みきる瞬間、C、Nパターンのような軸足に大きく負荷のかかる姿勢になっていることが多いです。ジャンプ技では上半身は必ず先行して、下半身のポテンシャルを最大限に引き出すためのサポート的な役割を果たします。

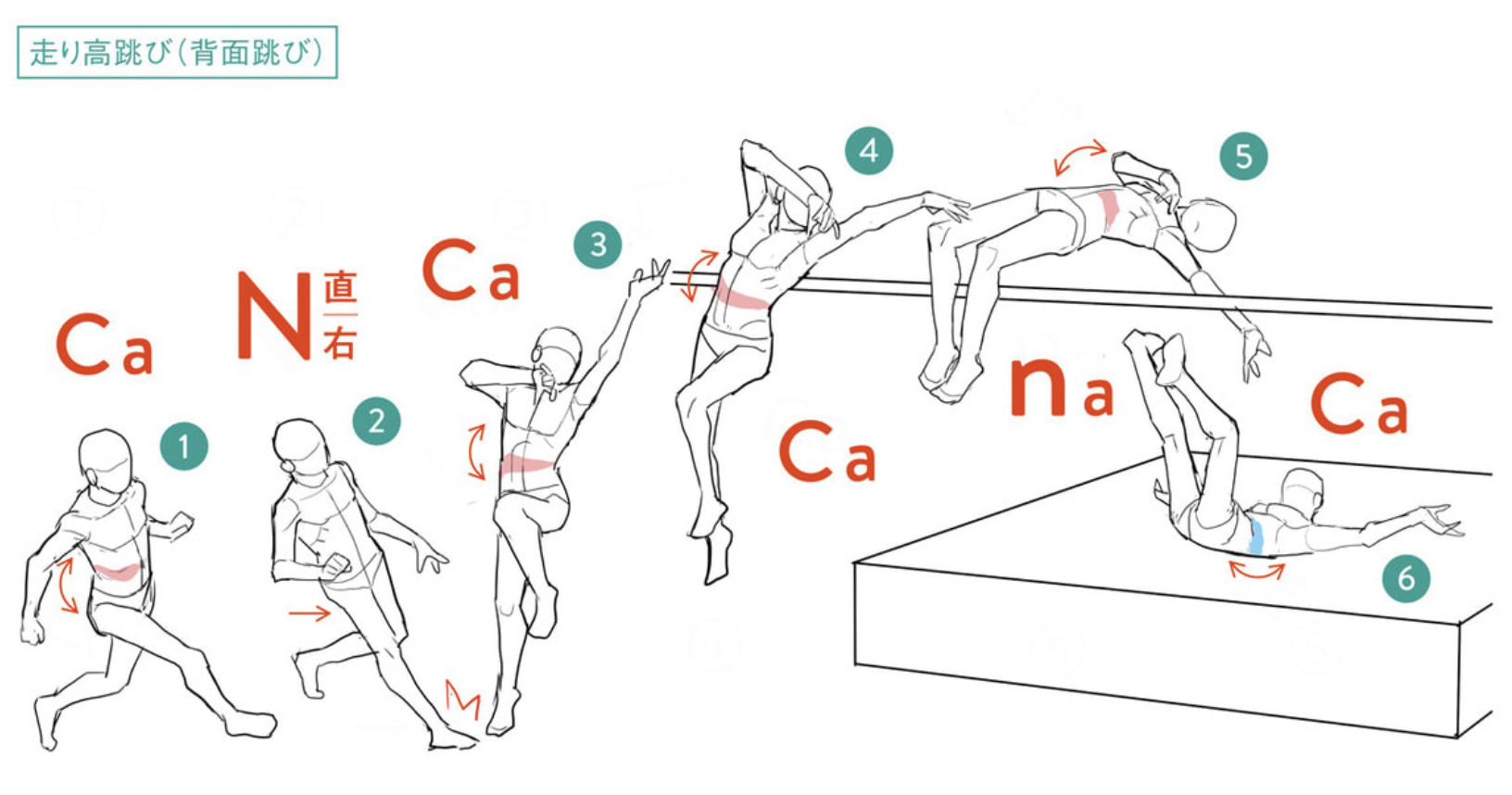

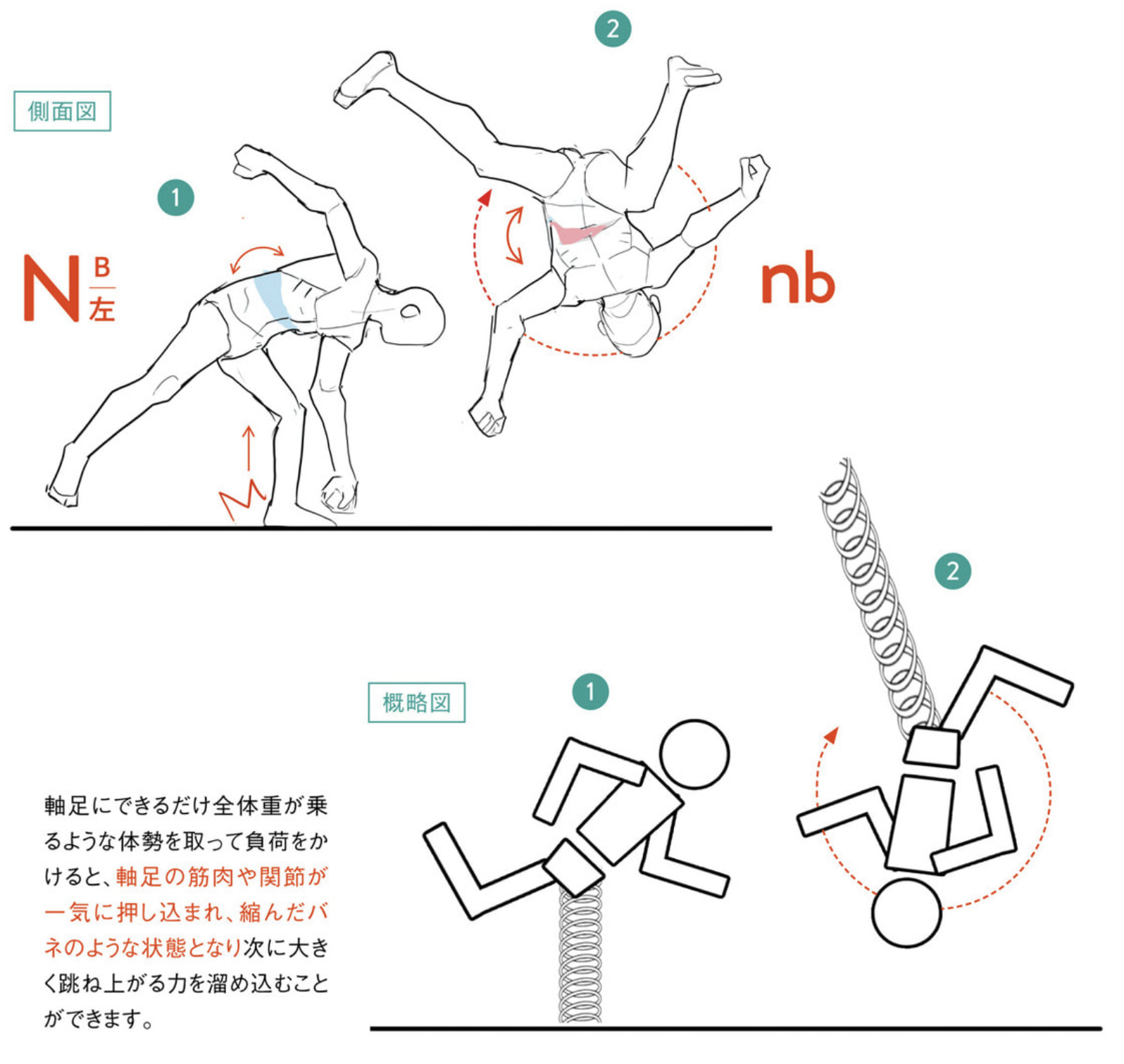

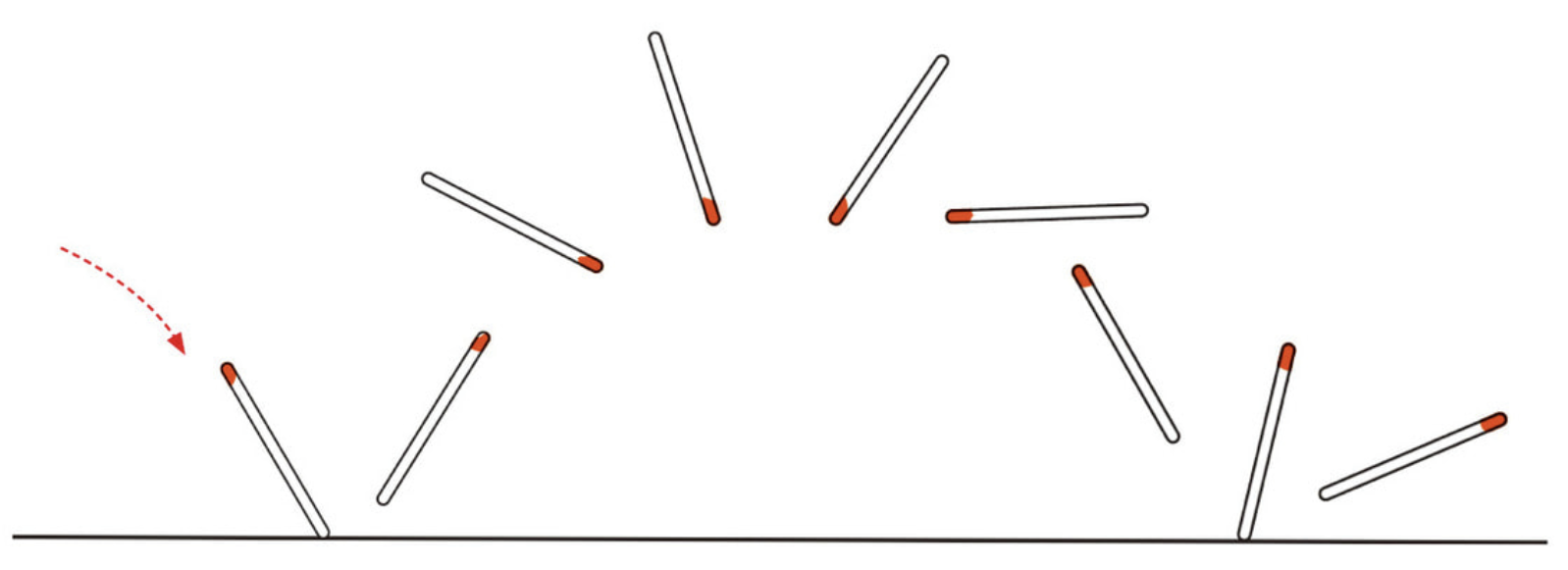

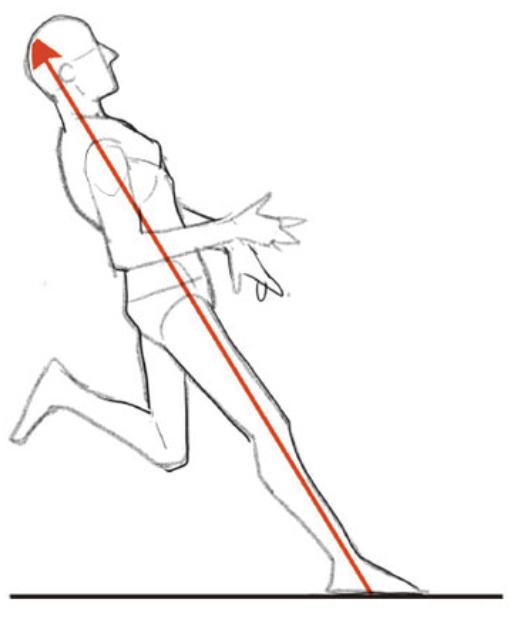

加速した状態から、片足で踏み切る場合、片足と背骨を一本の棒のように真っすぐに伸ばし自然と「起こし回転」が発生するようにする

棒を斜めに地面に向かって投げつけると棒は自然に回転しながら跳ねあがり、上図のような軌跡を描きます。この一連の現象を指す力学用語が「起こし回転」です。右図の走り幅跳びの踏切では、この「起こし回転」を起こすために体幹をまっすぐに、まるで棒のようにして地面を足裏全面で蹴っています。このとき起こし回転が発生して水平方向の力が上昇方向の力へと変換し、より高く、より遠くに飛べるのです。

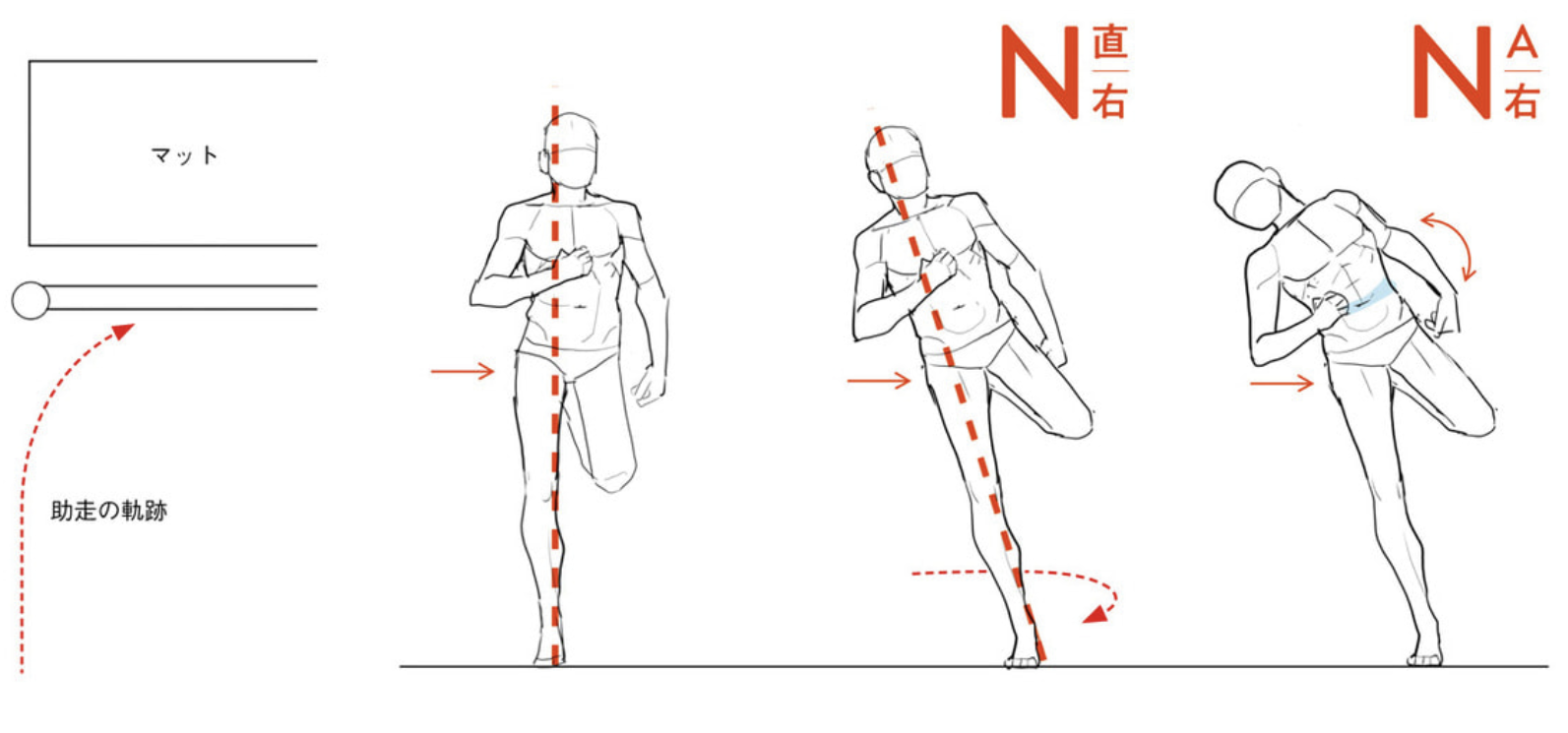

走った状態から片足で高くジャンプする場合、なるべく踏み切る軸足に全体重を乗せることと、踏み切りの瞬間、軸足と背骨は直線に伸びていることの二つを同時に求められます。この二つを同時に満たす解決策として、踏み切る直前にカーブを描いて走り、遠心力により直立姿勢を維持したまま、軸足により強い負荷をかける方法があります。

1が直線を走って踏み切るときの姿勢で、2が曲線を走ったときの姿勢。遠心力がかかり傾いていることにより、右足に大きな負荷がかかっていることがわかります。このタイミングで身体を真っすぐに保つことが重要で、3のように身体、首を曲げてしまうと軸足により負荷がかかっても起こし回転が発生しにくくなります。