<< Articles

ポーズを決める「立ち直り反応」-『ポーズの定理』プロローグ(後編)

本記事は書籍『描きたいものを理論でつかむ ポーズの定理』の抜粋記事です。

漫画家の篠房六郎先生が、研究をかさねた美しいポーズの定理について、基本理論を説明するプロローグとチャプター1をご提供いただきました。

腰椎の立ち直り反応(Cパターン)

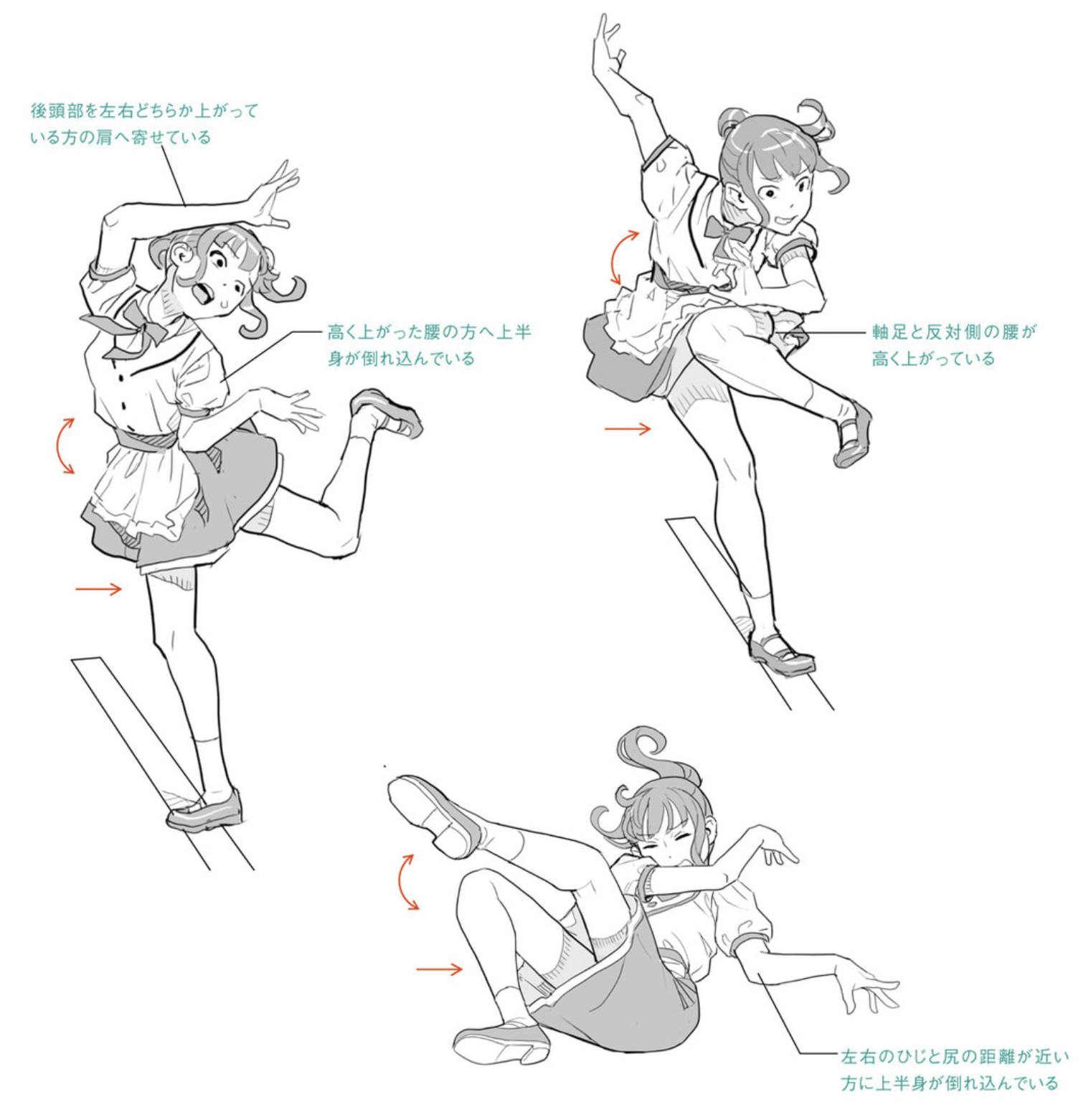

軸足と反対側の腰が高く上がったとき、上半身は反射的に高い側の腰に向かって倒れ込む

股関節の立ち直り反応によって、軸足側の腰の方が高く上がりやすくなってはいますが、それに逆らって反対側の足を上げ続けるなどすると、軸足の反対側の腰周り(骨盤)の方がより高く上がった瞬間、急に上半身が高い方に倒れ込んでバランスを保とうとする反射、反応が起こります。

これを腰椎の立ち直り反応C、またはCの立ち直り反応、そしてこれによって出来上がった姿勢の型を以後Cパターンと呼称することにします。

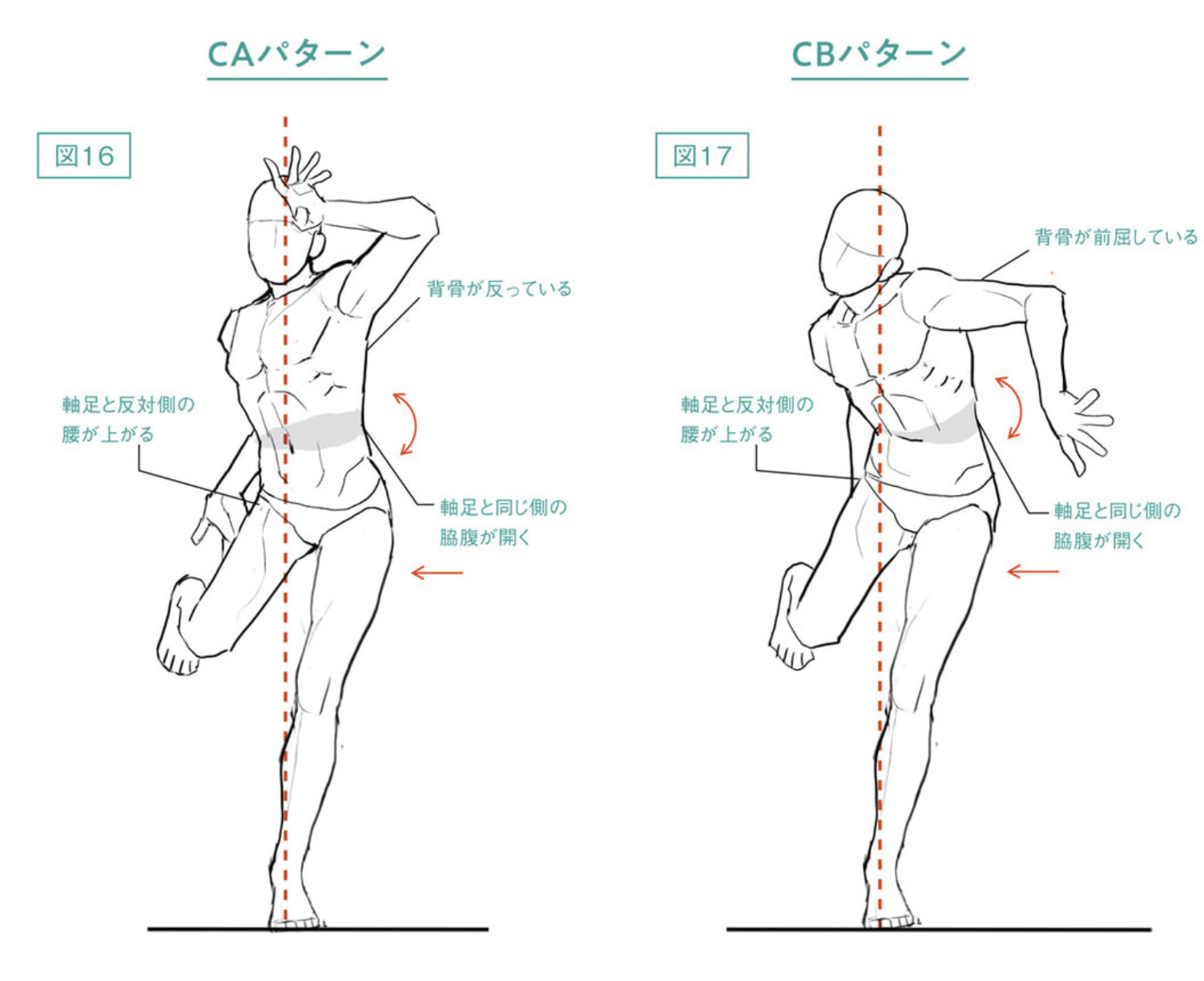

図16では腰椎が反りながら、図17では腰椎が前屈しながら高い側の腰に向かって上体が倒れ込んでいますが、どちらでも姿勢は安定します。

図16のような姿勢の型をCAパターン、図17のような姿勢の型をCBパターンとも呼ぶので、これも覚えていて下さい。

図16、17の腰のあたりの横向きの矢印は、軸足側の腰が上がっていない状態を示し、両端の繋がっている矢印の記号は、体軸が「く」の字に曲がっている状態を示しています。

どうして腰椎がこのように曲がるかについては、「結果的にそれでバランスが安定するから」としか今の所言いようがありません。

このCパターンの姿勢はバランスを大きく崩した不安定なときによく現れます。

空中でも起こるCの立ち直り反応

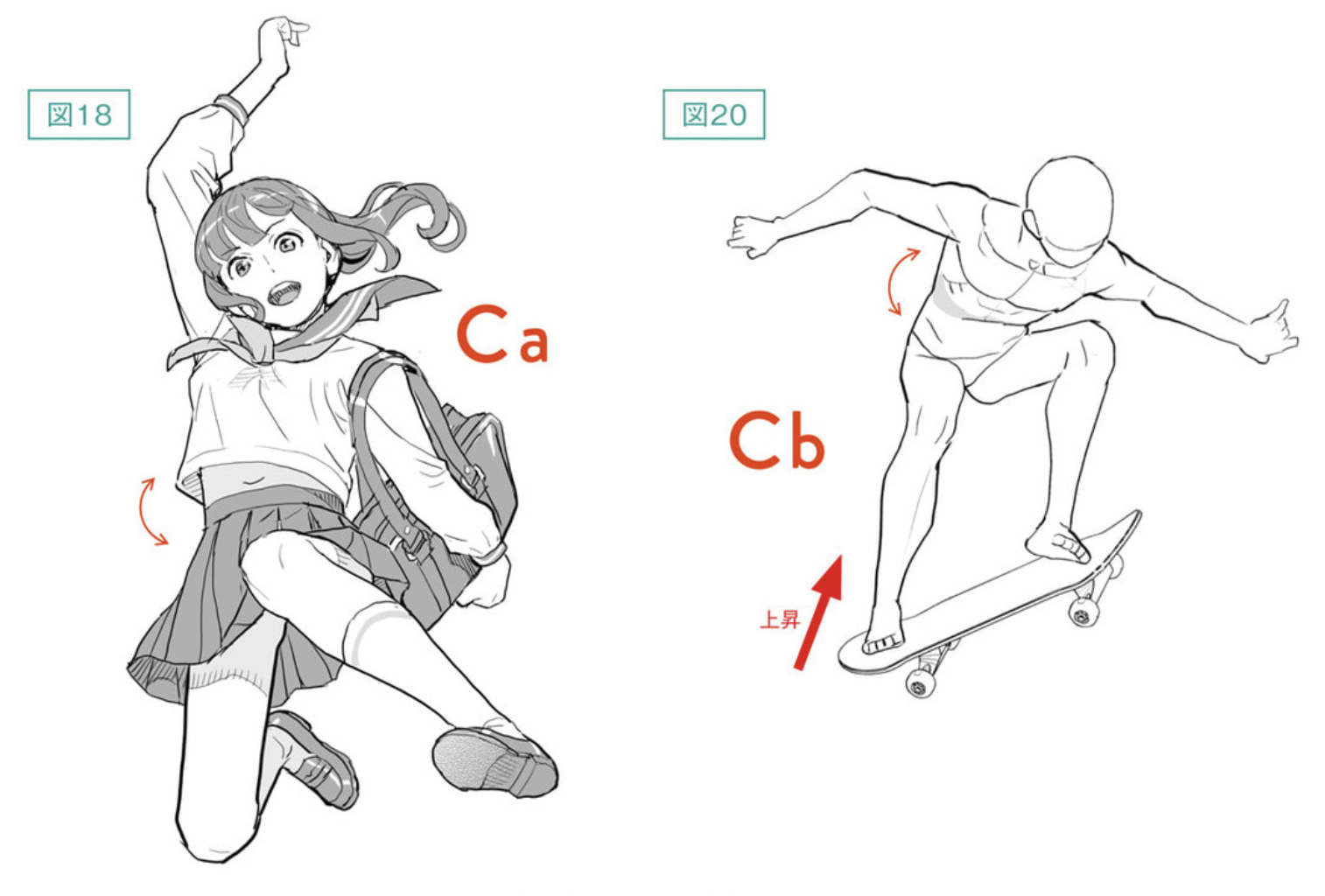

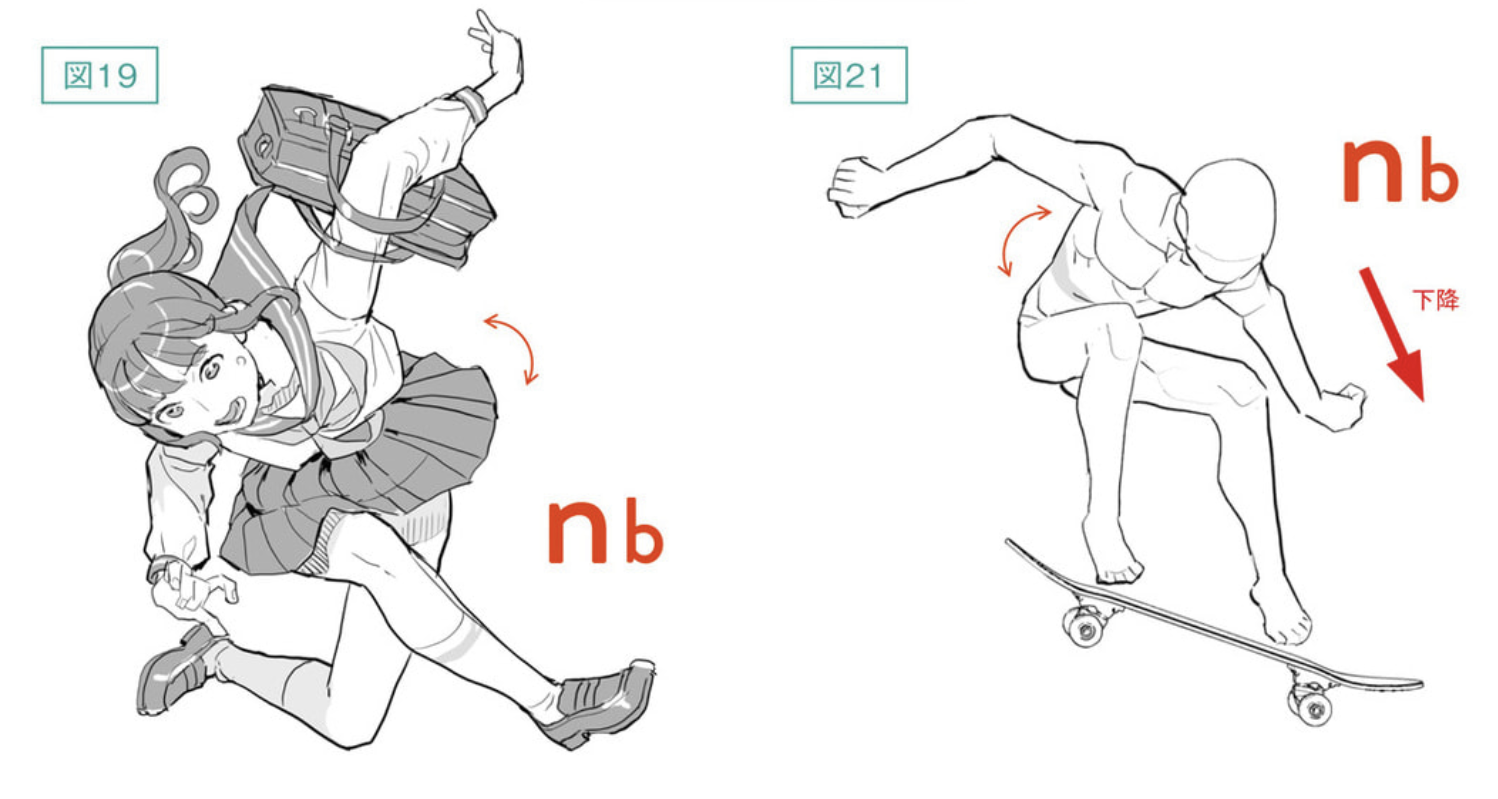

軸足が存在しないジャンプ中の姿勢でもCの立ち直り反応が起こります。

図18、20のように高い側の腰に体軸が曲がると空中でも姿勢が安定し、図19、21のように逆に曲がると不安定になり、すぐ落下するようになります。

なお、Nについてはこのあと説明します。

腰が高い方へ曲がる

腰が低い方へ曲がる

肩の傾き

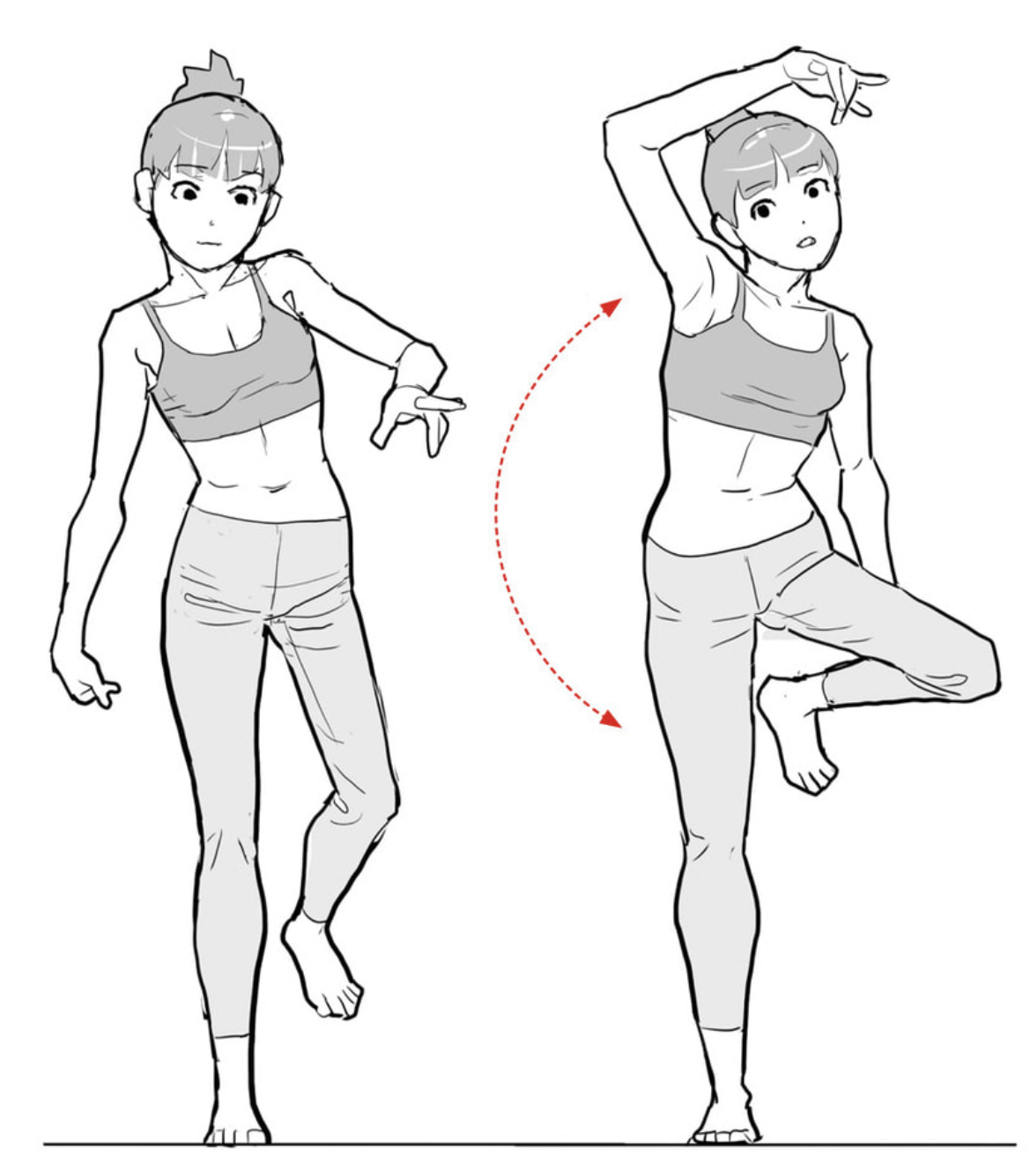

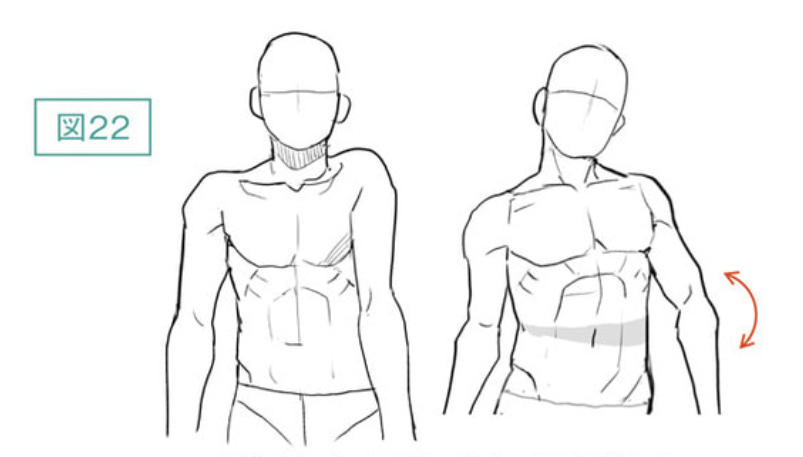

左右の肩の上下動は、基本的には腰椎の稼働によって決定されます。

肩は図22の左図のように鎖骨を動かすことでも上下動するので、これだけで肩の位置関係が決まると思い込みがちですが、実はこのように鎖骨を動かすと、腰椎も連動して動くので、肩の傾斜角を決定するのは鎖骨ではなく、ほぼ腰椎の稼働です。

どのように連動するかは以下で説明します。

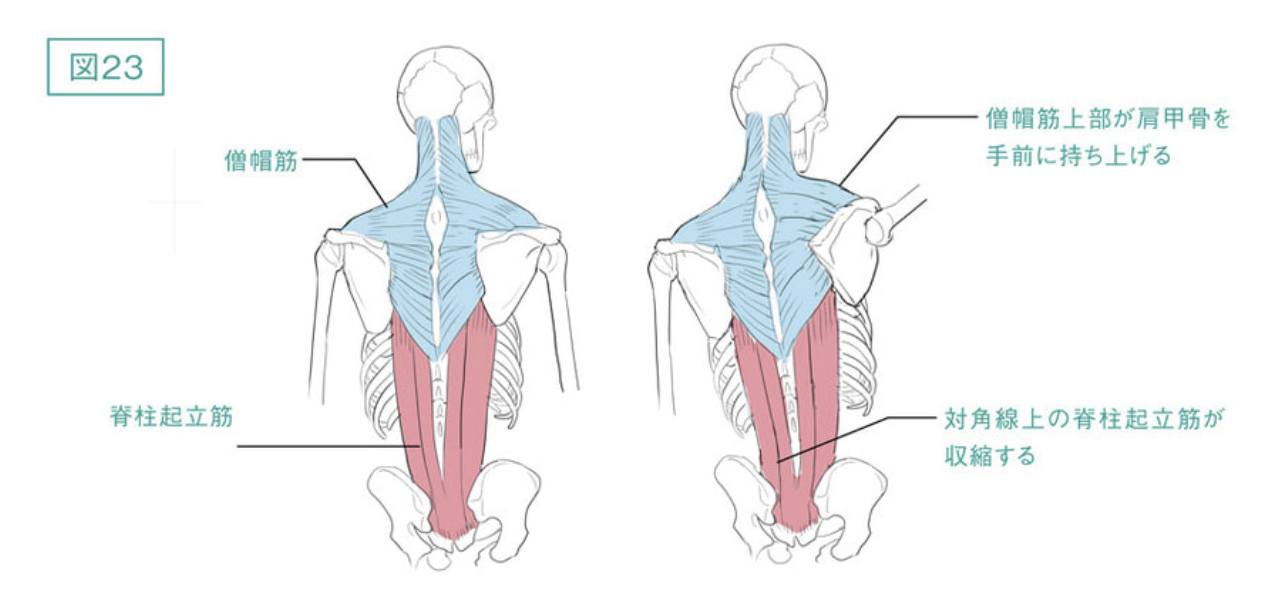

腕と背骨(腰椎)の連動

基本的に背骨(腰椎)は、左右のひじと尻の距離が近い方に自然と曲がる

ひじと尻の距離の差が左右で大きいほど、背骨(腰椎)も大きく曲がる

前提としてまず、腰椎に力を入れなくても両腕の動きだけで体軸は自然と傾きます。

腕の骨格は指先、手首、ひじ、鎖骨、肩甲骨と繋がっていて、さらにその肩甲骨を持ち上げる筋肉と腰椎を動かす筋肉が左右対角線上に連結しており、肩甲骨を動かすとそれに引っ張られて腰椎も一緒に傾く、という仕組みになっているからです(図23)。

どんな腕の動きをすると、どのように体軸が傾くかについては様々なバリエーションがあります。

それはCHAPTER2で説明しますので、現時点では基本として上記の定理2つを覚えてください。

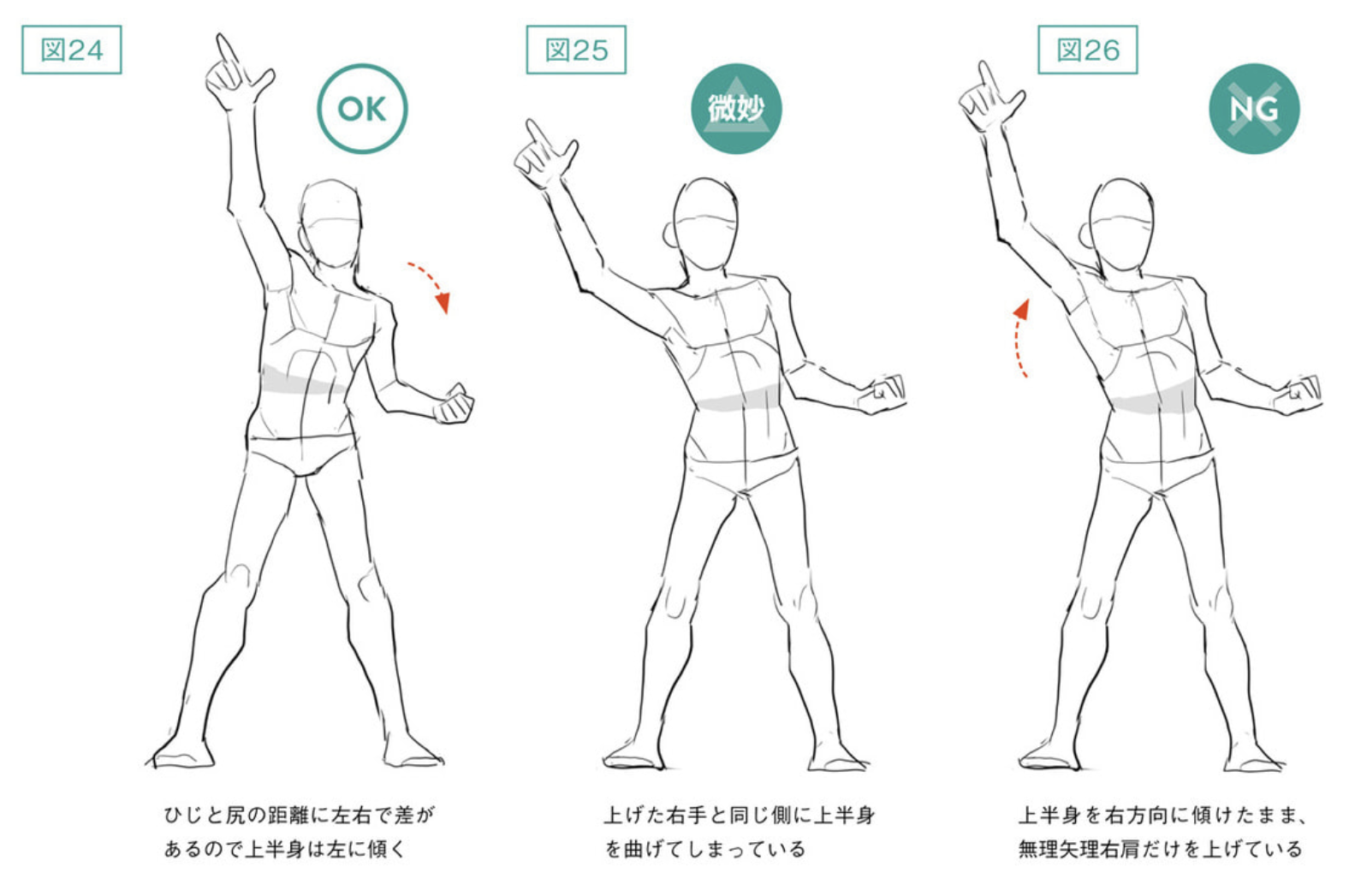

図24のようなポーズで右手を上げた場合、左右でひじと尻の距離に大きく差が出るので、上半身は自然と左に傾きます。

図25のように、上げた右手と体軸の方向を揃えて描き、上半身を右に傾けてしまったり、体軸を垂直のままに描いてしまうイラストをよく見かけますがこれは人体工学的にあまり正しくありません。

また、図26のように上半身を右方向に傾けたまま、無理矢理右肩だけを引き上げてしまう事も絵描きのよくやる間違いですが、このように鎖骨が大きく右側に曲がった場合、腰椎が連動して上半身が左側に倒れる動きも発生するので、これも正しくありません。

ただ、図25、26のようなポーズを取ることが絶対に不可能かと言えば、腰椎の辺りに力を入れるなどすれば再現は可能です。ただし右手を上げるときにわざわざ変な所に力を入れるか?と考えるとやはり不自然なポーズだということになります。

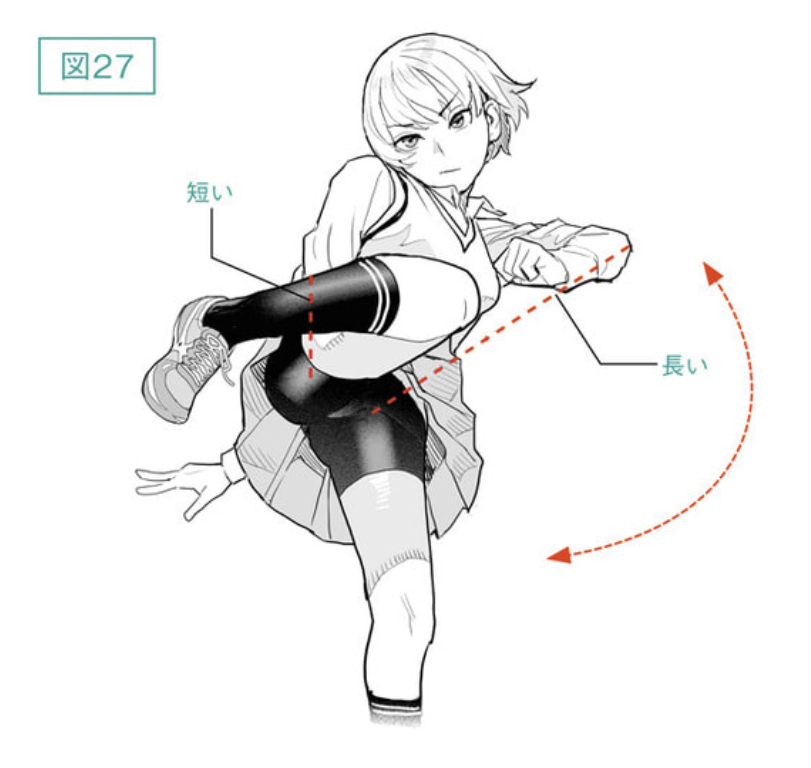

このような両腕の位置取り、動きは姿勢が不安定なときほど顕著に現れるもので、図27のようなCパターンの片足立ちの体勢などでは、両腕を大きく動かして体軸の傾きを制御しないと姿勢が上手く維持できません。

このように腕の動きが主に姿勢の保持に回っているときは「腕の立ち直り反応」が起こっているものとみなし、以後そう表現します。

尻に近い方に向かって曲がる

Nパターン(型なし)

ここまで説明したバランスを保つための立ち直り反応を4つのポイントに整理すると下記のようになります。

- 後頭部を左右どちらか上がっている方の肩に寄せる(頭部の立ち直り反応)

- 軸足側の腰が自然と上がる(股関節の立ち直り反応)

- A、B、Cパターンいずれかの姿勢の「型」となる(腰椎の立ち直り反応)

- 両腕を動かし、ひじと尻の距離の差を左右で大きくするなどして、体軸を適切な方向へ曲げる補助をする(腕の立ち直り反応)

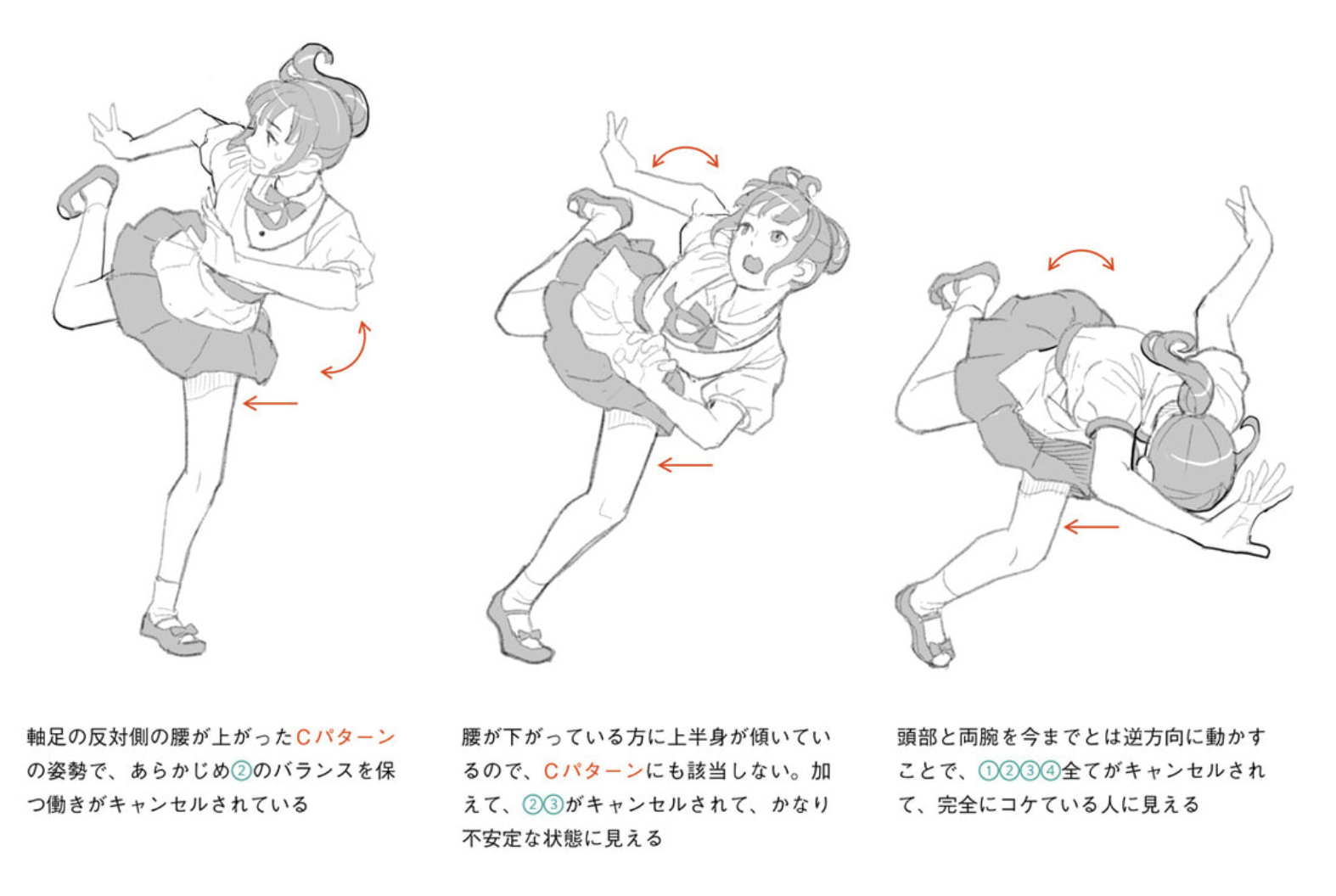

バランスを保つ条件を外していく過程

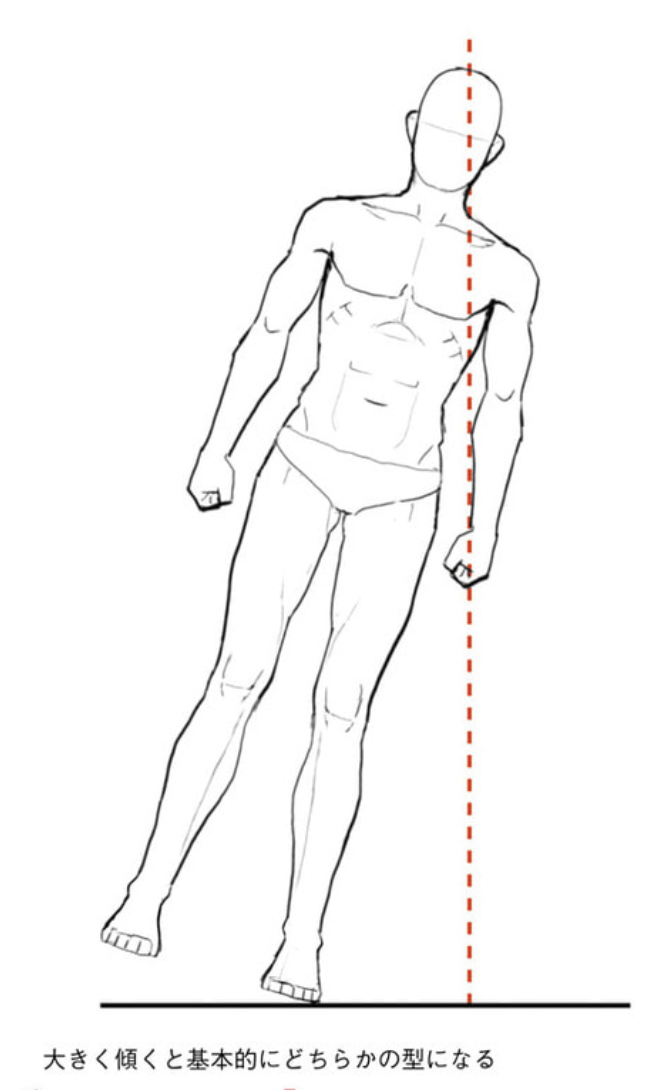

このように、バランスのよい姿勢がある一方、バランスの悪い姿勢も当然ある訳で、上記のようにA、B、Cパターンに当てはまらない体軸の傾きの状態を、記号Nをつけ分類し、以後Nパターンまたは「型無し」とします。

型がないなら、適当に好きなように描けば大体そうなるだろうと思ったら大間違いで、型無しとは言っても、適当に描いてしまうとA、B、Cパターンの特徴に偶然当てはまってしまうので上図のように、コケている人を描くには、ちゃんと意図的に①②③④を「外して」描かないとそのようには見えません。

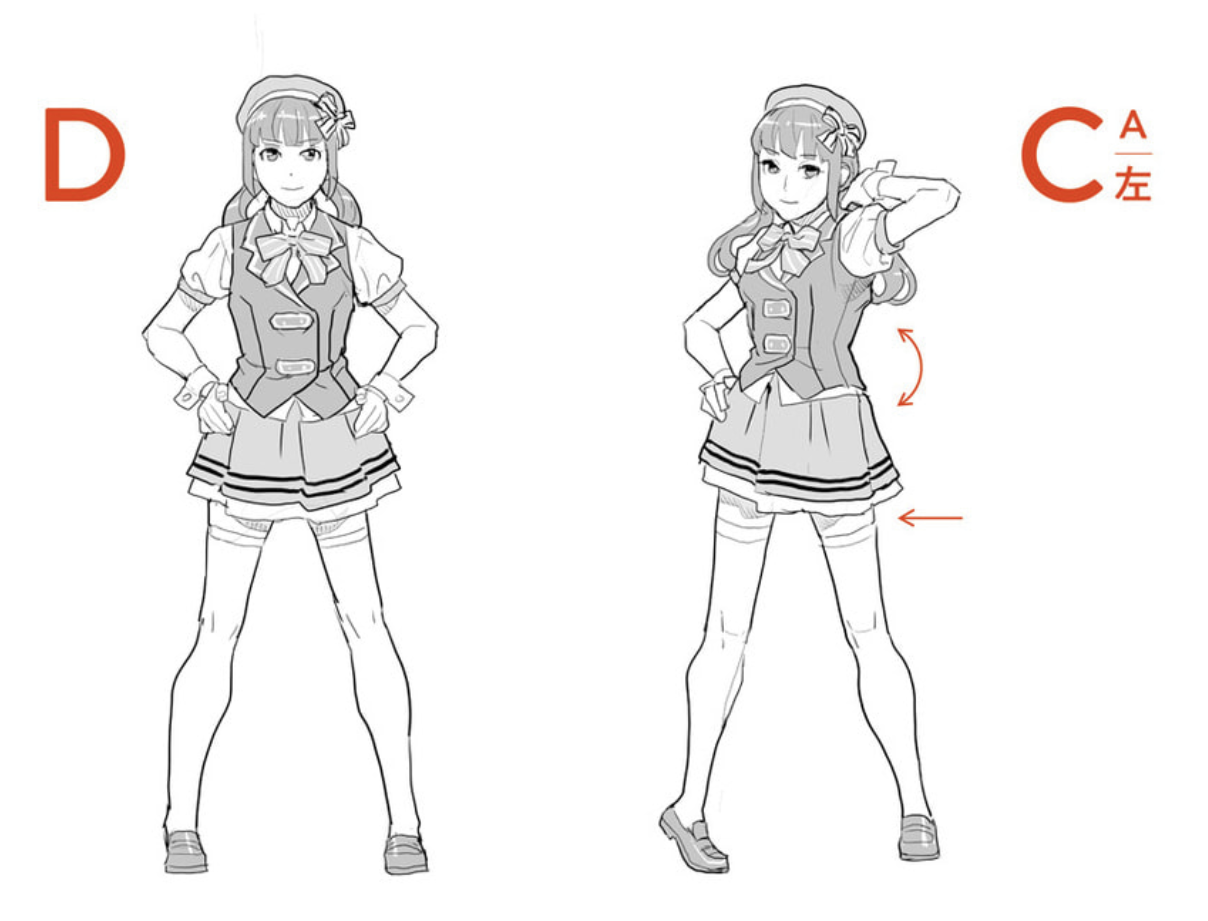

Dパターン

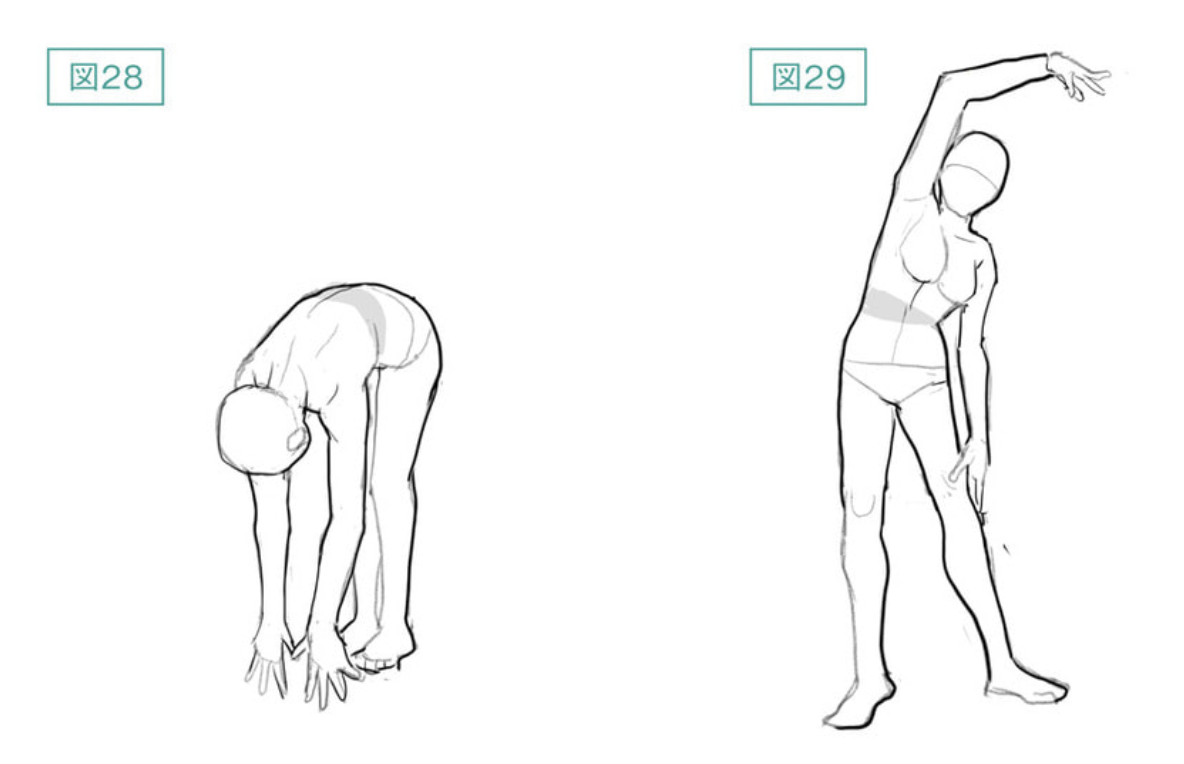

A、B、Cパターンは、背骨にひねりが加わっていることが前提の「型」ですが、もちろんひねりなく前後左右に背骨を曲げることでもできる訳で、そのような姿勢を分類上Dの記号をつけてDパターンと呼称します。

ただ、図28のように真っすぐ前後にだけ体を曲げてもバランスが崩れない、というのは至極当然のことで、ポーズとして描く上で押さえておく要素が少なかったので本書でのDパターンの扱う頻度は極めて少なく、図29のように身体を真横に曲げる姿勢も、体操やストレッチでしか見られない珍しいポーズなのでこれもまたほとんど登場しません。

下図を見比べるとDパターンのポーズはひねりなくどっしりと安定しすぎていて、あまり目を引くポーズではありません。

Cパターンの方が足元が不安定で左右非対称、バランスが危うく見える分、より多くの目を引く効果が出ています。

型を読み取って描く

ここまでの解説を読んでいただければ、この章の冒頭で紹介した3点のイラストには、

- 軸足とは反対側の腰が高く上がっている

- 軸足と反対側に上半身が倒れ込んでいる

- 後頭部を左右どちらか上がっている方の肩に寄せている

- 左右のひじと尻の距離が近い方に上半身が倒れ込んでいる

というCパターンで起こる立ち直り反応特有の共通点があることに気がつかれるかと思います。

本書ではこのような「型」を覚え、読み取っていくことでポージングに対する理解をより一層深めていって欲しいと願っています。